一、政策定方向,标准与主体筑牢零碳园区建设根基

“建立一批零碳园区” 是 2024 年中央经济工作会议明确要求,今年 6 月国家发改委等三部门印发《关于开展零碳园区建设的通知》,为零碳园区建设划定清晰路径。作为培育绿色生产力、构建新型能源体系的关键载体,零碳园区建设需先从标准与主体入手破局:一方面要确立以单位能耗碳排放为核心,涵盖清洁能源消费占比、工业固废综合利用率等在内的指标体系,另一方面明确省级及以上开发区或新兴产业园区为建设主体,允许 “园中园” 模式并界定其管理责任,为后续建设筑牢基础框架。

二、多维度创新激活力,协同推进能源供给与消费绿色转型

推进零碳园区建设,需以多维度创新激活绿色动能,同步实现能源供给与消费转型。科技创新上,围绕可再生能源、储能、微电网等领域,以园区应用场景加速技术迭代与产业化,提升产业链自主可控能力;制度创新上,因地制宜探索绿电直连、新能源就近接入增量配电网等模式,助力新型电力系统构建;商业创新上,推动多行业深度融合,培育兼具技术解决方案与创新金融、运维模式的综合能源服务商,吸引社会资本入局。能源转型层面,需摸排非化石能源资源并匹配用能需求,优化产业结构、推动 “以绿制绿”,通过政策扶持与场景开放,促进低碳零碳负碳技术落地,实现供给与消费两端协同绿色升级。

三、立足长期战略,以梯度推进与多维保障落地零碳园区建设

零碳园区建设是长期战略任务,需通过梯度推进、统筹规划与多维保障确保实效。各地应先评估园区能耗、碳排放、技术基础等情况,优先推动资源禀赋好、创新能力强的园区建设,以其经验为其他园区提供借鉴;在规划设计上,科学编制建设方案,系统论证可再生能源接入、负荷管理等关键环节,统筹发展、减排与安全,同步推进资源集约利用、废弃物循环网络构建及绿色基础设施完善。保障层面,需明确政府、园区、企业职责,建立协同工作机制;资金上整合现有渠道,鼓励政策性信贷与企业发债支持;服务上引入外部人才与专业机构,助力企业节能降碳与碳管理;要素上创新节能审查与碳排放评价模式,强化用地用海保障,推动政策愿景转化为实际建设成效。

四、安科瑞解决方案

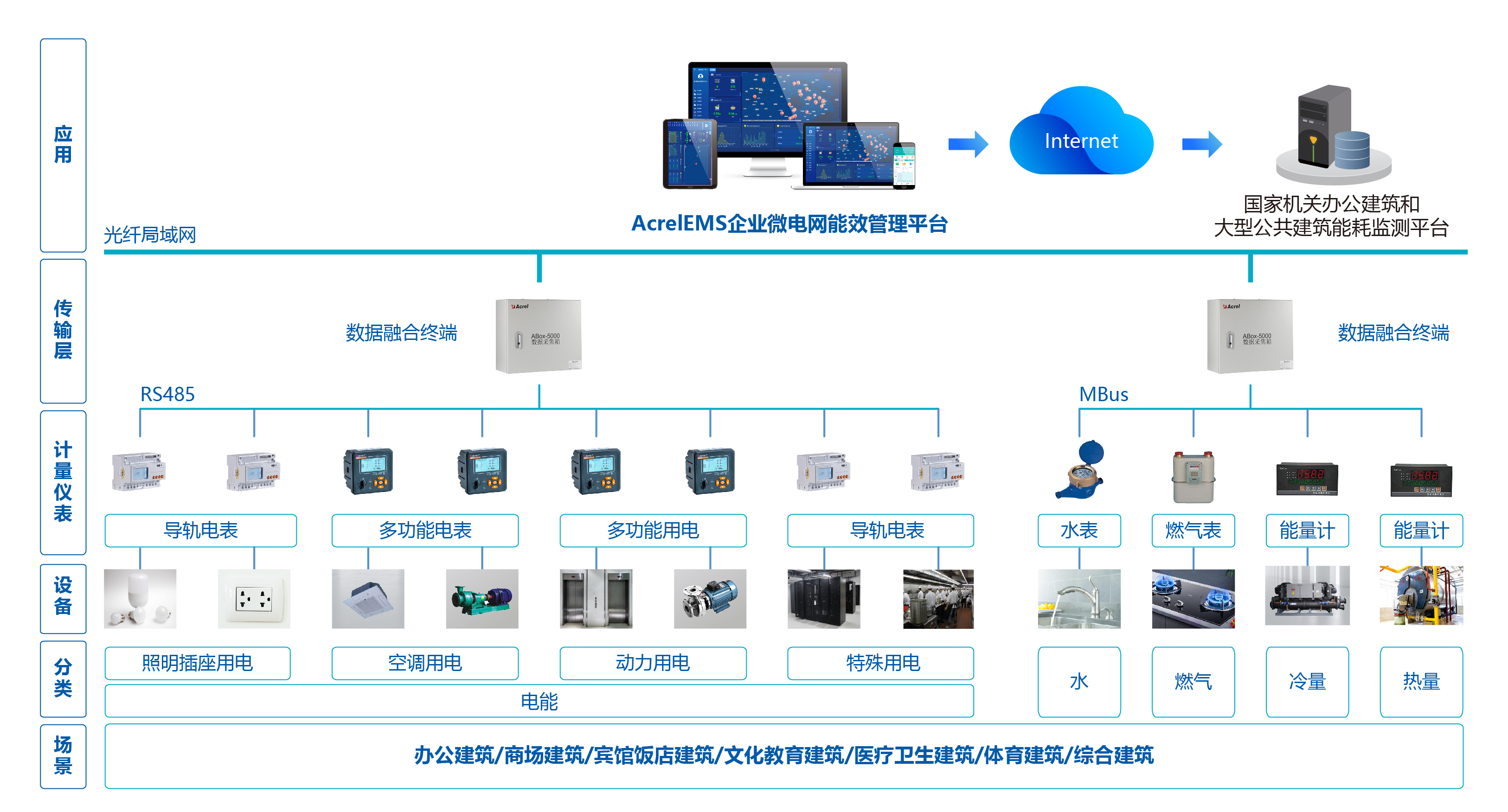

1、能碳管理

能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:满足政府对大型公建、重点用能单位能耗监管的要求、验收的要求;通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;

2、微电网管理

对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益最大化。

电力监控及电能管理

通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。

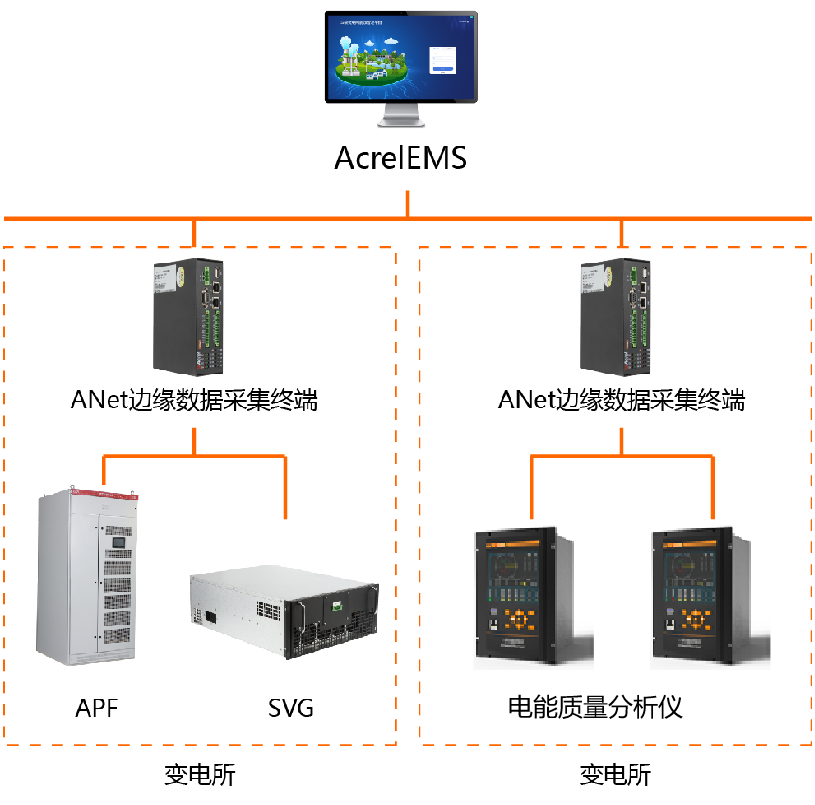

电能质量监测与治理

电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。

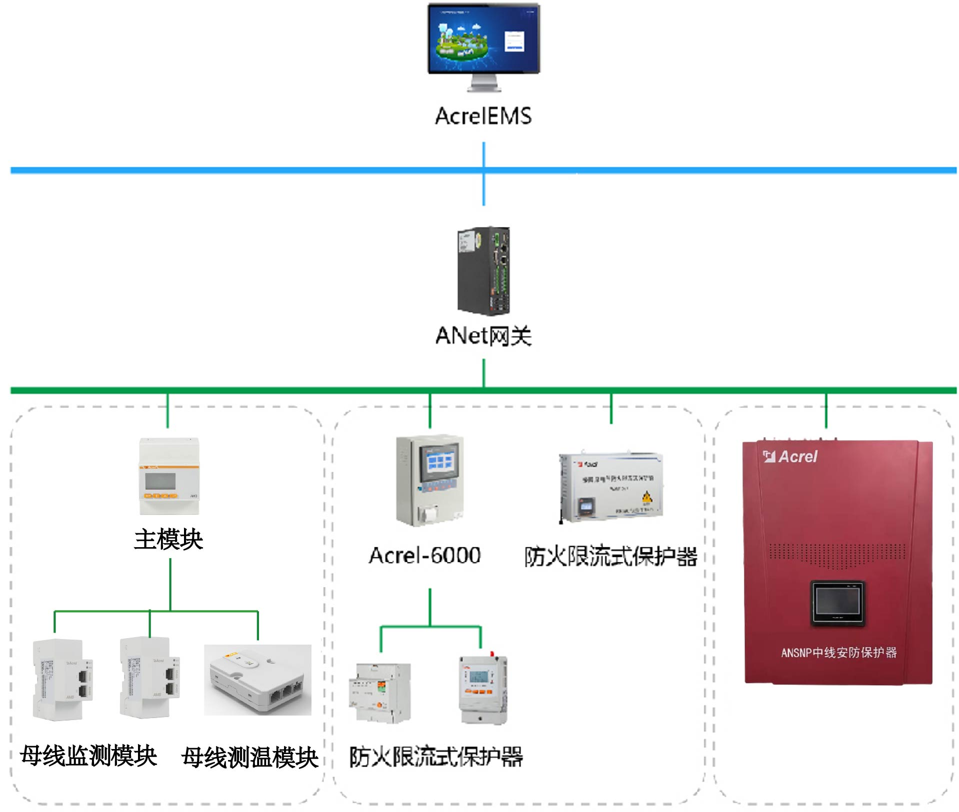

电气安全

电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。

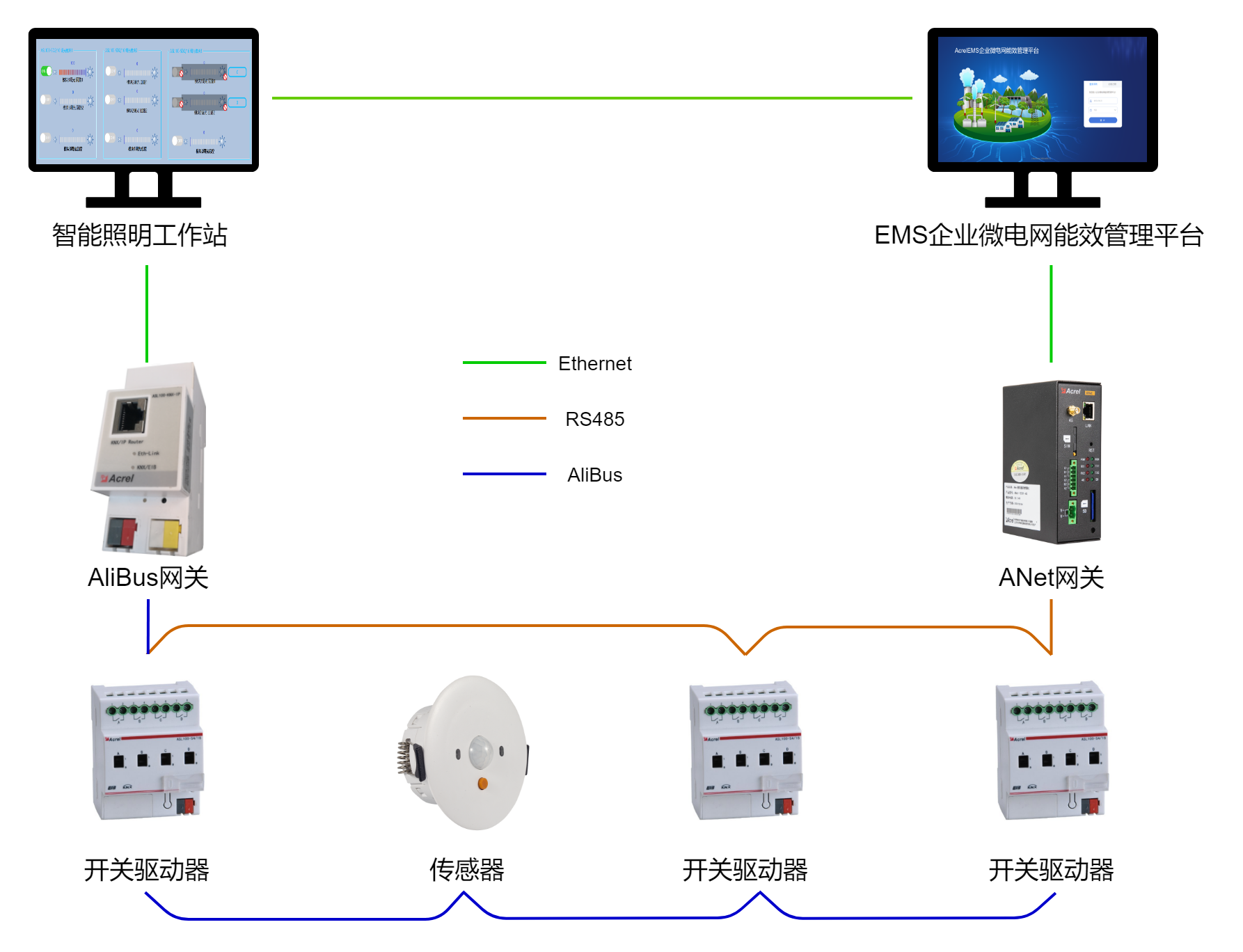

智能照明

智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。

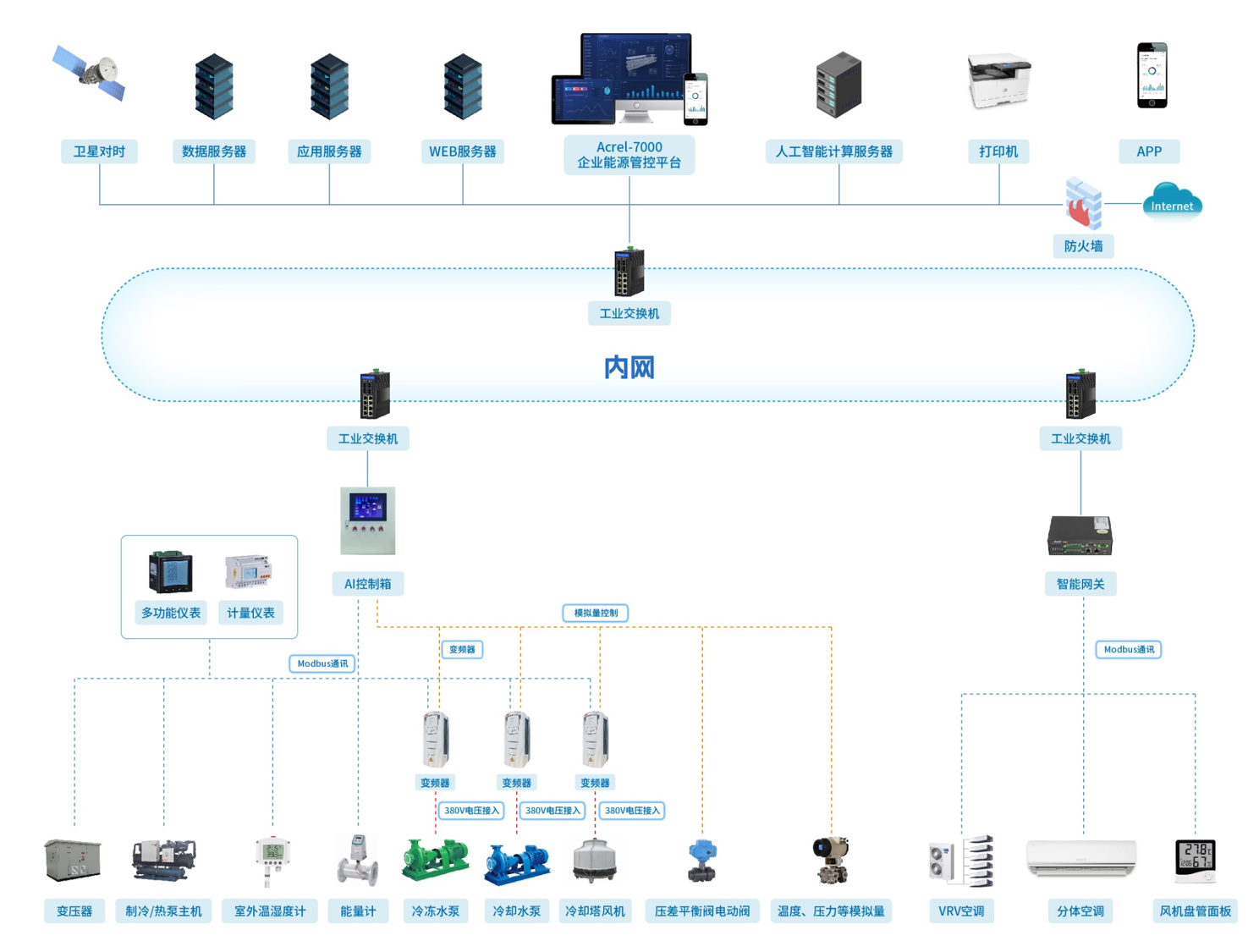

空调控制

中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。

技术支持请联系安科瑞电气周女士

审核编辑 黄宇